2025-09-23

学习科学与人工智能赋能课程教学改革研讨会成功举办

学习科学与人工智能赋能课程教学改革研讨会成功举办

9月20日,由中国高等教育学会学习科学研究分会指导,北京大学教育学院主办,北京大学教育学院学习科学实验室承办,北京翼鸥教育科技有限公司协办的“学习科学与人工智能赋能课程教学改革研讨会”在北京大学顺利召开。北京大学教育学院党委书记张晓黎,中国高等教育学会智慧教育研究分会副理事长、教育部高等教育司原一级巡视员宋毅,北京大学教育学院党委书记张晓黎,北京大学教育学院副院长、学习科学实验室执行主任尚俊杰,北京邮电大学教务部培养协同处副处长(主持工作)、未来学院副院长顾仁涛,西安电子科技大学本科生院院长苏涛,吉林农业大学教务处处长于彦华,北京大学教育学院院长助理、教育部人文社科重点研究基地北京大学教育经济研究所副所长马莉萍,北京大学教育学院助理教授范逸洲,翼鸥教育副总裁、高校事业部总裁王晓平,北京大学教育学院学习科学实验室主任助理刘雨昕等来自全国20所高校和职业院校的30余名专家学者齐聚会议现场,集思广益、交流互鉴,共同探讨如何在数字化和智能化浪潮下,更好运用人工智能赋能课程教学改革研究与实践。

会议现场

张晓黎在致辞中表示,面对课程教学体系、社会职业需求、学生学习方式等方面的变革,需要教育工作者去研究和探索优化学科专业设置,进行课堂教学改革与“重构”,探索数字赋能大规模因材施教、创新性教学的有效途径,培养更多的适应时代发展的创新人才。北京大学教育学院今年正在制定学院《人工智能+X》行动计划,计划在课程体系上重构“AI原生”课程群,在培养模式上推动“做中学、研中学、人机协同中学”,在实践平台上打通从实验室到课堂的最后一公里;也将启动人工智能赋能研究生教育示范建设,探索建设未来学习中心等工作;同时,希望能够和各院校加强交流合作,共同为探索人工智能赋能高校课程教学改革作出应有的贡献。

北京大学教育学院党委书记张晓黎

宋毅在研讨中提出,在人工智能驱动教育变革的背景下,教学智能体正成为推动大学课堂与课程深度转型的核心载体。教学智能体能够整合数据、资源与场景,有效支撑“未来课堂”动态交互和“智慧课程”个性化资源推送,实现从“知识传递”向“能力培养”的教学范式转变。教学智能体应具备教学感知、决策与优化的能力,可服务于“师-生-机”协同教学、跨学科资源整合及学情数据分析,为规模化因材施教提供系统化路径。随后,他详细介绍了教学智能体在大学教学中具有四维协同提升的应用价值、教学智能体的开发框架与实践路径、打造全国高校教学智能体汇聚平台等内容。

中国高等教育学会智能教育研究分会副理事长、教育部高等教育司原一级巡视员宋毅

尚俊杰指出,人工智能不仅已在教学、科研与管理中体现出显著效用,更可能重新定义“学习”的本质与教育的未来路径。他首先分享了人工智能如何赋能高等教育变革,提出“增效—提质—创新”三层递进的境界,讨论了“后发高校”可借助人工智能实现跨越式发展。面对“强人工智能”,甚至“超人工智能”的可能到来,人类学习的目标或将从“为工作而学”转向“为成为人而学”,教育需更加注重培养学生的数字素养、高阶思维和人文关怀。在教师角色方面,真人教师与数字教师的关系将重新架构,课堂教学模式也可能从讲授为主转向人机协同与项目化学习。未来高校发展路径,依托人工智能推进破坏式创新,打破传统教育的“规模-质量-成本”铁律,通过技术赋能弥补资源差距,构建面向未来的新型教育生态。

北京大学教育学院副院长、学习科学实验室执行主任尚俊杰

于彦华结合校情与教学实践情况,分享了定向农科生“专业教育+岗位实践”培养模式创新与实践,吉林农业大学自2020年起承担吉林省订单式农科生培养计划,该计划的创新实践以“双”“云”“融”“跨”“真”为关键字,即:双培养计划,需每名学生同步完成原专业培养方案和专属岗位实践计划,实现双重达标;云虚拟班级,实现跨学科学习团队组建,并配备学术与育人双导师;融合型课程“智慧农业专题实践”等,强化理论与实践、线上与线下深度融合;跨领域团队,整合校内多学科教师、地方政府人员、农业技术专家及企业产业教授,共同参与课程建设与实践指导;真岗位实践,开展基于真实产业问题的项目制学习,多次提出被地方政府采纳的解决方案。

吉林农业大学教务处处长于彦华

顾仁涛提出,面对智能技术带来的课堂形态重塑与学习资源多元化,未来教育应更注重引导学生探究“为什么”,而不仅是“是什么”,通过加强人机协同与真实场景训练,培养具有创新与复杂问题解决能力的卓越人才。北京邮电大学建设的“未来学习中心”,集智能教室、产业实践平台与卫星测控体验于一体,正是这一理念的具体体现。未来将继续深化人工智能与教育融合,致力于打造开放、联通、更具韧性的未来教育范式,积极应对人工智能时代的教育变革,以“AIED”(人工智能赋能教育)为核心推动教学模式创新。北京邮电大学已开发多项落地应用,包括智能答疑系统“邮大师”、虚拟公司运营模拟平台、课程思政案例生成工具,以及知识图谱驱动的自适应学习系统等,实现从专业建设到课堂实践的全链条智能化支持。同时,学校聚焦人工智能素养培育,面向大一年级开设人工智能通识课,并建立教师培训体系,推动教研协同发展。

北京邮电大学教务部培养协同处副处长(主持工作)、未来学院副院长顾仁涛

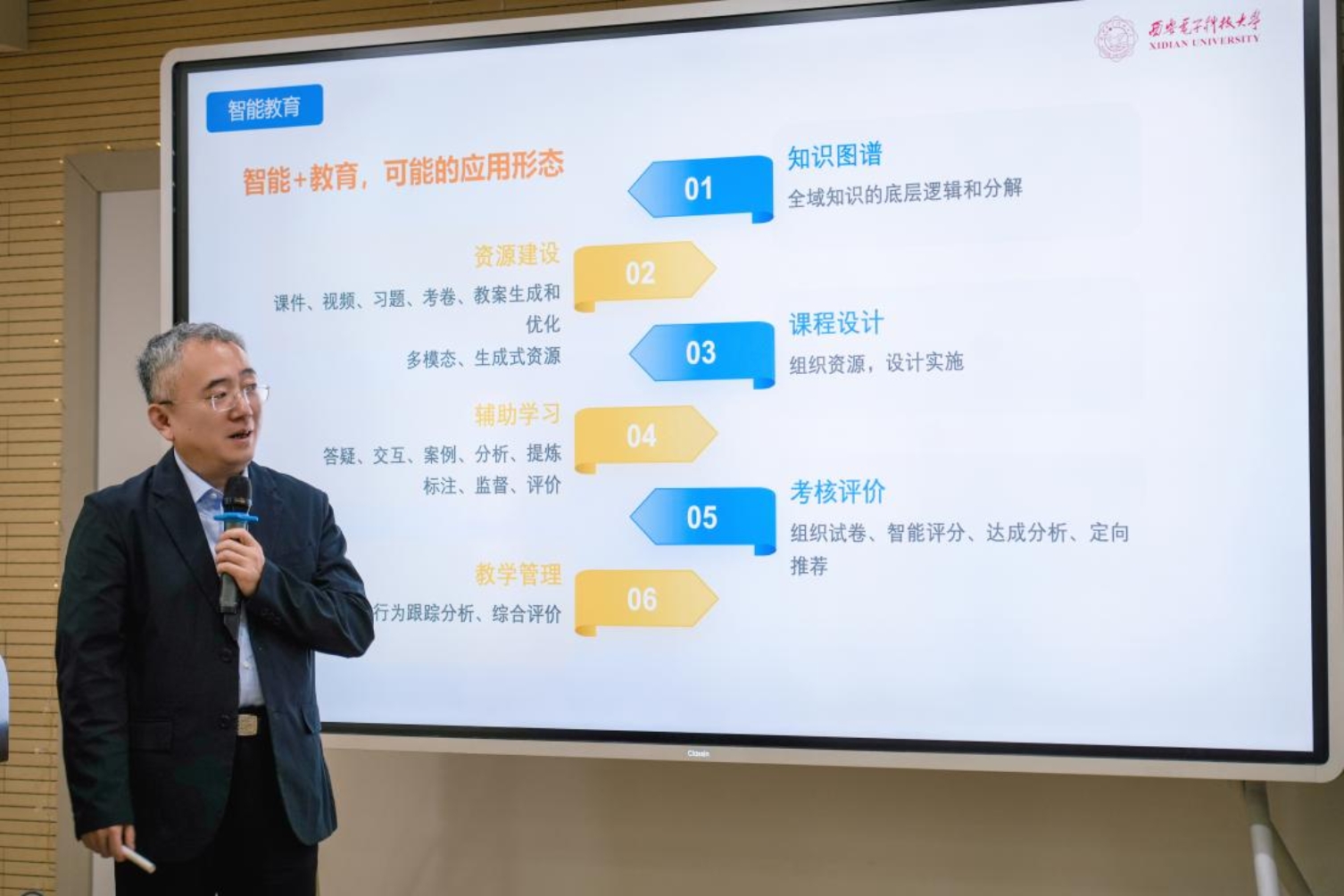

苏涛分享了西安电子科技大学以人工智能技术全面赋能教育教学变革,构建了覆盖“教学管评环”的智能教育新生态。学校自主开发垂直领域教育大模型,支持备课、答疑、出题及学情分析,有效辅助教师教学与学生学习管理;搭建全校一体化教学平台“西电智课”,集成多项智能教学工具,累计服务学时超3100万小时。西安电子科技大学着力推动三层次教师人工智能素养提升:面向全体教师推广基础应用,鼓励10%的教师开展深度课程融合,支持1%的教师进行专业化开发。学校还在智能督导、学业预警、心理健康监测等方面实现数据驱动管理,并开展学生学习行为无感感知等前沿探索,积极打造“人工智能+教育”的创新高地。

西安电子科技大学本科生院院长苏涛

马莉萍分享了一项针对本科生人工智能使用与素养水平的调查研究情况。该研究于去年秋季开展,从知识、应用、评估与伦理四个维度综合评价学生AI素养,并深入分析其使用行为与群体差异。研究发现,目前学生AI素养平均得分为5分(满分8分),整体处于中等水平,学生在“评估”维度表现较好,多数能对AI生成内容进行批判验证;但在“知识”与“应用”维度较为薄弱,对AI技术原理与适用场景理解有限。从使用行为来看,学生更多借助AI完成翻译、语法修正、文献检索等基础任务,高阶应用如创意写作、方案设计等占比较低;双一流高校学生更倾向自主完成创造性任务,而非依赖AI;男生、工科学生及学业成绩较优的学生AI素养显著更高,存在一定的“新数字鸿沟”现象。下一步将开发更科学的本土化AI素养测评工具,推动高校关注并系统提升学生人工智能素养,引导其合理、有效使用AI技术,应对智能时代的教育挑战。

北京大学教育学院院长助理、北京大学教育经济研究所副所长马莉萍

范逸洲从实验研究出发,通过对比ChatGPT与人类专家在英语写作辅导中效果发现,AI可在短时间内显著提升学生写作成绩,提分幅度甚至超过人类教师;但也能看到,AI辅助容易导致“元认知懒惰”——学生减少对资料的主动查阅和自我评估,过度依赖AI生成的答案,忽视对信息筛选判断的过程。尽管AI展现出高效的工具性能,但人类教师在体现同理心、激发深层思考和复杂情境判断上仍具有不可替代的价值。他认为,未来教育应寻求人机协同的路径,在利用AI提升效率的同时,需重视学生自主认知能力和批判性思维的培养,要向着“AI助力+高人类技能”的方向发展。

北京大学教育学院助理教授、研究员范逸洲

王晓平分享了以“具身智能”为核心,打造新一代智能教学环境的实践探索,通过使用无感数据采集与多模态交互技术,通过分布式麦克风阵列(“耳朵”)与摄像头(“眼睛”)自动捕获课堂动态,实现无感化、全过程数据采集,并自动进行生成式学习记录与过程性评价,推动课堂向“以学为中心”转型。在智能体生态赋能个性化教学方面,低代码智能体开发平台,支持教师根据学科与教学风格,自主训练专属教学智能体,可嵌入教学全流程,实现自动答疑、内容推荐、学情分析等功能,真正实现“标准平台+个性化智能体”相结合。在师生机共创与资源治理机制上,依托协作式学习平台,支持多人在线共创笔记、实时讨论与项目协作,并依托AI助教进行自动响应提问,有效支持混合式教学与资源共享。

翼鸥教育副总裁、高校事业部总裁王晓平

刘雨昕分享了“人工智能+X”课程建设的实践探索,以学习科学为基础,以游戏化学习为特色,面对人工智能时代人才培养的新需求,如何强化创新能力和人机协作能力,培养跨学科的“T型人才”,他以在北京大学针对本科生开展的“人工智能+”课程和某职业技术大学的“人工智能+”微专业为例,介绍了“基础能力-场景应用-项目闭环”三级进阶的课程设计框架,即:基础能力层,以提示词工程或Python语言完成小型项目,建立AI 技术的基础认知与能力;场景应用层,聚焦人工智能处理文字、图像、数据三大应用场景,培养专项技术落地能力;项目闭环层,通过解决行业场景问题的AI项目,整合多技术模块解决复杂行业问题,使学习者完成一个完整的综合项目实践。

北京大学教育学院学习科学实验室主任助理刘雨昕

与会代表一致认为,落实教育强国建设目标,必须紧紧把握人工智能赋能教育的历史机遇,以学习科学为引领、以教学实践为基础,推进课程体系与培养模式系统性重构。积极构建人机协同、数据驱动的新型教学环境,大力发展教学智能体、AI原生课程与虚实融合学习空间,促进规模化因材施教和个性化能力培养。同时,必须坚守育人本质,着力提升师生人工智能素养,强化批判思维、创造能力与伦理意识,推动教育从“知识传递”向“思维赋能”转型。此外,还需通过深化产学研用融合,共建开放共享、包容创新的智能教育新生态,为加快教育现代化、建设教育强国提供坚实支撑。

供稿| 霍玉龙

审核| 尚俊杰

来源| 北京大学教育学院