2025-09-23

PNAS 新刊文!北大教育学院教育技术系校友裴蕾丝揭示游戏情景下大脑独特神经响应模式

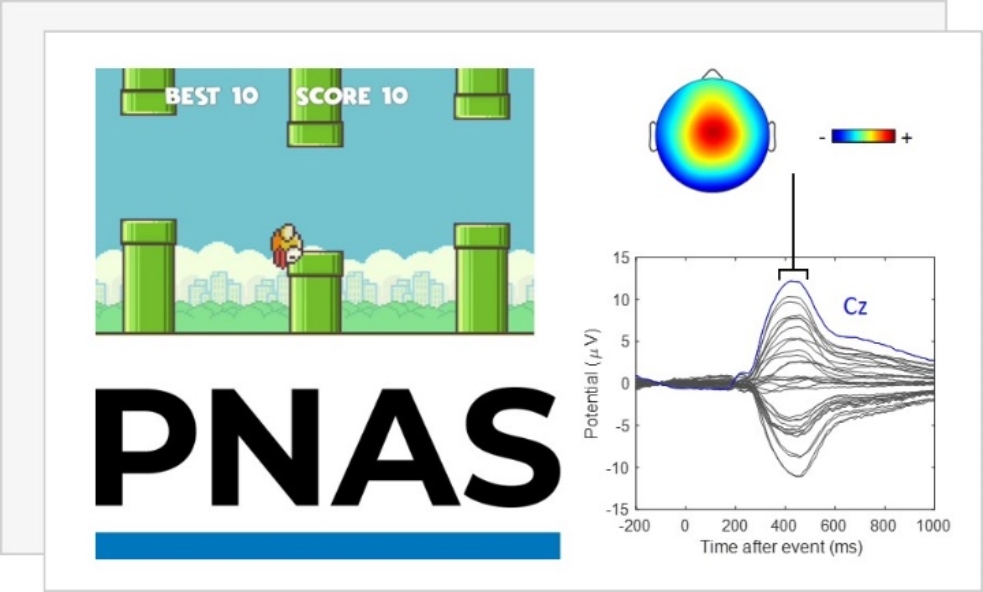

近日,北大教育学院教育技术系校友裴蕾丝与其合作团队在国际知名期刊《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences,简称PNAS)上发表了题为“Characterizing a highly excited and sustained brain response activity during gaming: P300-CE”的学术论文。该研究借助脑电图(EEG)技术,系统性地识别出游戏情境下大脑对关键事件产生的独特响应模式。这种响应不仅幅度很大,而且在反复暴露于关键事件的过程中未见明显衰减,这一现象表明,游戏环境中的关键事件可能激活了与奖励、动机相关的神经通路。这一发现为认知神经科学提供了新的研究思路,不仅有助于理解游戏成瘾与持续兴奋的神经机制,还为游戏机制在其他领域(如游戏化学习)的应用开辟了新视角。

游戏的一大魅力,在于能让玩家长时间沉浸其中而不感到厌倦,这与日常生活中重复活动容易引发疲劳的现象形成鲜明对比。受此启发,研究团队提出猜想:游戏中可能存在一种特殊的脑活动模式,能抵抗神经系统的适应性衰减。神经适应是大脑普遍存在的节能机制,具体表现为大脑对重复刺激的反应逐渐减弱。然而,在游戏过程中,尤其是快节奏游戏中,玩家面对关键事件(如被击中或得分)时,仍能保持高度兴奋状态。

为验证这一猜想,研究团队开展了大规模脑电图(EEG)数据采集,让参与者分别完成游戏任务与一系列传统实验室任务。结果显示,游戏任务所引发的大脑响应模式与传统实验室任务有显著差异。在传统任务中,脑电响应幅度较小,且随着刺激的重复出现迅速衰减;与之相反,在游戏任务中,研究团队发现了一种类似P300的脑电成分(被命名为P300-CE),其响应幅度远高于实验室任务中的对应水平,且在重复试验中未出现衰减,甚至在某些情况下还有增强。随后,研究团队在新一批参与者中成功复现了这一神经响应模式--无论是电子游戏还是非电子游戏场景,均能引发相似的P300-CE响应。这一发现为探索大脑持续兴奋机制提供了新路径,不仅对理解游戏成瘾机制具有重要意义,还可能为教育干预带来新启发,例如通过优化游戏设计提升学习动机或改善注意缺陷问题。

《美国国家科学院院刊》(PNAS)创刊于1914年,是美国国家科学院的官方期刊,同时也是全球享有较高国际声誉的综合性科学期刊。该期刊覆盖生命科学、物理科学、社会科学等多个学科领域,以严格的同行评审制度、对跨学科创新性的重视、以及研究成果的广泛影响力而闻名,持续位列全球多学科综合类期刊前列。多年来,PNAS发表了大量具有重要意义的研究成果,并通过开放获取政策积极推动全球科学知识的传播与共享,已成为科研人员展示重大发现、促进学科交叉与创新的重要国际平台。

裴蕾丝曾于北京大学教育学院教育技术系攻读硕士学位,现任职于香港教育大学课程与教学学系,担任助理教授,主要研究方向包括教育神经科学、学习科学、技术支持的学习设计等。目前主持及参与了香港研究资助局杰出青年学者计划、国家自然科学基金、国家社科基金等多项科研项目。此外,还在PNAS、NeuroImage、Communications Biology、British Journal of Educational Technology、Learning and Instruction、以及《教育研究》、《全球教育展望》、《中国电化教育》等期刊发表SCI/SSCI/CSSCI论文多篇,并曾荣获第六届“全国教育实证研究优秀成果奖”。

供 稿 | 裴蕾丝 霍玉龙

审 核 | 贾积有 尚俊杰

来 源 | 北京大学教育学院