2020-10-19

“百年传承”系列之五|陶孟和:大学的课程问题

陶孟和:大学的课程问题

我们在讨论大学的课程以先,须先明白现在大学的位置,现代大学与前代大学有什么不同之点,现在大学在社会上有什么责任。

大学本来是贵族或高级社会的子弟的教育机关。大学教育本来是治者阶级或闲暇阶级所特享的权利。能受大学教育是他们阶级的一种标志。他们受教育的目的,是为贵族生活的装饰,是为闲暇阶级的消遣——最好亦不过是由文艺上的造诣显出他们阶级的高贵。所以大学教育本是特殊阶级所专有的;那大学教育的目的本来是为点缀阶级的色彩,鲜明阶级的标志的。至于大学的课程则注重古典的知识。因为欧洲在文艺复兴以后,崇拜古典时代的造诣,想恢复古典时代的文学、思想、美术,所以竟认古典时代的学术为文明的精华。所以大学的学科亦自然偏重古典的学问及文学。

但是古典的知识与文学,除了去做装饰与消遣以外,对于许多人——即在贵族与治者阶级——常缺少功用。在人类社会里,假使一件东西自身没有功用,虽然不能立刻消灭,亦终必为极少数人所需要。特别是学校里的学科,如失去真正的(intrinsic)价值,终亦必为人所摒弃。所以古代大学最早即将几种特殊阶级所专有的知识与艺术并入教科之内。神学、法学、医学都是比较的有功用的学问,亦都是治者阶级应该有的知识。神学是治人灵魂的,医学是治人身体的,法学是治世的。欧洲大陆上如意大利、法兰西的大学所设的学科就是神学、文学、法学、医学四科。从功科方面看来,当时社会所需要的人材亦不过就是牧师、法官、律师、医生、教员与文人罢了。

现代大学,自十九世纪以来,已渐失去阶级的色彩。现在大学已为平民的。中央或地方的政府,应着教育平民化的趋势,都去扩张大学教育。例如英国有各地方大学的勃兴(如曼哲斯德、伯明罕、里兹等处[1]),美国有州立大学乃至市立大学的膨胀。大学扩张的结果,为满足来学者的需要起见,势不能只限于前代所设的四科。

况且教育的平民化不过是近代民治运动的一个现象。按着民治的意义解释起来,人无所谓治者与被治者的区别。人人都是公民,所以人人都是治者;人人都要服从法律,所以亦可以说人人都是被治者。没有治者的阶级,亦没有一阶级所专有的知识。各人对于知识虽然可以各专一科,各有专长,但是他运用他的知识不是为治人或制伏人,却是为增加他的为公民的效能,辅助他为社会造幸福。从这一点看来,治者的学科更不能成立了。

以上所说是专论大学在社会上的位置。但是我们最可注意的是大学的学科。欧洲自从十五六世纪以后,因科学方法的革新,知识上有急激的进步。知识的内容日益丰富,人所需要的知识——为现代社会中公民所必须备的知识——亦日益增加,所以学科的分类亦日益加多。知识的增加不特是量的,还有质的。现在的知识侵入极深䆳的限域,所以从事于学问的人常不能专鹜博览,必须求专精。现在各种科学都分析为极微细的专门。例如历史学者不能将历史的全体遍为研究,必须专攻历史的一方面或一个时代。因此学科的分类更多。

大学在现在社会情形之下,有两个问题要解决:第一个问题就是适应社会的要求,为一般人设备学科。现在社会的要求是多方面的,社会所需要的知识亦是有繁伙的种类,大学的责任应当应着这个要求,就着力所能及的,设备学科。中古时代的大学虽然只设神学、文学、法学、医学四科就已经满足,但是现代的大学必须多添学科,因为现代社会需要的人材不特是牧师、法官、律师、医生、教员、文人,并且还有无数种类的科学家、工程师、美术家、新闻记者、教育学者、社会科学者……

第二个问题大学应当解决的,就是为传递并增加社会的文化设备学科。大学是高等学术的中心,他有保存并增进社会中最宝贵的学术的责任。社会的智慧、思想、文艺、学术虽不能说完全存在大学里或为大学所专有;但是在现今时代,至少大学须负大部分的责任,保存学术,对于学术有最大的贡献。

现在大学设学科的时候要注意这两个问题。但是要按这两个目的排定课程是很困难的。现在因为学科的门类繁多,所以学生须各专一门。因为专门仍不能将那一门的课程都完全学了,学生又不应有极狭隘的专门,所以近来都采用选科制。选科制可以算是教育界的一个大发明,现在他的用处不只限于大学,并且还推广到中等学校。但是选科制亦不是完全没有弊病的。近来美国教育家讨论选科制有两个缺点。

一、缺乏团体的精神(Espritde Corps)。在未行选科制时,各班人数都是固定的。大家在一班之中彼此每天接触,就可以发生团体的精神。彼此有相近似的知识的背景,受完全相同的教育,得彼此互相磋磨的机会,发展知识的社交的团结。在选科制之下,班次不定,彼此没有长久的接触。学生之间,除去旧朋友以外,多有同学数年而不相识的。团体的精神无从发生。所以对于研究学问及共同作事上常发生阻碍。

二、知识失去统一。在选科制之下,所得的知识常是枝节的、零碎的、无组织的、缺乏统一的。我见过哲学系的学生选习诉讼法、国际私法、音韵学的。因为选课的学生对于所选的科目彼此有否关系,有否联络,常缺乏知识。假使学生对于学问不发生趣味,又没有教员的指导,他们变为单位的奴隶。我常见学生所求的不是学问,乃是单位与文凭。单位足数即可获到文凭。所以有讲义的科目、教员在考试时限范围或考试时画分宽大的科目即为学生所欢迎。要知这样的选科实在是误人。

哲学与诉讼法在大学的学科是不能发生关系的,自不待言。即是相关系的科目,亦须有一种有机的联络。一门的课程须有许多教员担任,各教员专注意他所教的那一门功课,常不注意那联关的功课;甚或对于专门的功课重视过甚,张大其辞,竟使各种功课失其平衡的关系。我们的知识是应该统一的,不应该是枝节的、散漫的。选课的固然应该有系统,即学校中所受的课亦应该有有机的统一。人的知识固然是多方面的,但是多方面并不是不相干涉的意思。正如同人的生命虽然是多方面的,但是人的人格大体上仍然是统一的。

选科制的弊病既如上述,近来美国各大学为矫正这个弊病,有多种计画与提议。现在总括起来,有如下三项:

一、限制学生选课。一系的功课有范围,选课的学生只可在范围内选择,不能逸出范围以外。所谓选择,不是徒然选择课程,应该有一个目的。有了目的,那所选习的课程自然有个根据,不至于凌乱无秩序。学生按着目的选课的时候,自然还须有教员去做指导、做顾问。因为课程的联络仍须有经验的教员指示的。

二、设科学概论科。在大学第一二年级设科学概论一科(SurveyCourse or General Survey Course),把各种科学联络起来,给学生一个对于科学的鸟瞰。这个功用,好像法学通论之于法学,政治通论之于政治学一样,但是范围较为扩大。科学概论科的危险就是内容肤浅,学生听了有如走马看花。学生既不能从此得具体的知识,又不能获深透的概念,所以有一般人否认科学概论科的功用。他们说这种科目不应供给科学的内容,但应供给科学的工具;这种科目不是科学的目录,但是供给各科学的思想。总之,他们主张这种科目应注重问题,注重方法,注重思想的形式,不应注重在问题的答复与各科学的内容。

现在哥仑比亚大学设有“现代文明”一科,为第一年生所必修,即是此意。“现代文明”一科凡哲学、历史、经济及其他社会科学的教员都来讲演,所讲演的联络起来成为一个系统。设此科的目的就是使学生于研究高深的学术以先,先有一种共同的客观的世界做基础。以后无论各人所专何科,都自一个共同的基础出发,都了解现代文明的意味。

三、在大学的后二年设统一知识的机会。现在大学科目除了工程、采矿、医学等科以外,最大的毛病,如上所述,就是缺乏统一。如工科、医科的课程,大概都是排定了的,不容学生选择的。但文学、哲学乃至纯粹科学等科,课程最容易变成零碎的。所以为补救这个弊病起见,在大学的后二年设统一知识的机会。统一知识的办法不外课程与考试。今举美国大学的三个例来做我们的参考。

哥仑比亚大学因为选科制有课程散漫的趋势,又因为现代学生都没有读书的功夫,所以对于后二年级的学生设一种读书的课程。他的方法是由教员全体选出关于文学、哲学、科学、历史、经济的名著五六十种,使学生诵读。凡选习此科的学生,于每星期三晚间与教员相会二小时,讨论所读的书。考试在每学期之末,在图书馆内举行。试题即由讨论时所研究的问题中选出,做为论文。学生得任意参考图书馆内的书籍。这个科目可以引起学生自动的研究。

美国斯密司女子大学对于特别有能力的学生在后二年与以自动研究的机会。学生必须成绩优良,教员等认为有自动研究的能力。学生选择研究的范围,得全系教员的许可。这样自动研究的学生不必按单位选习课程,亦不必上课;惟每学年皆有极严格的考试。这个办法与英国剑桥、牛津的情形很相像。

哈佛大学于学科的各门课程考试之外,设学科全体的考试(Generalfinal examination)。因为学生不只要受各门课程的考试,并且更须受学科全体的考试,所以选择科目的时候必须审慎;除了课程以外,须多读书,多思想,须受导师(tutor)的指示,从所学的课程中得到一种概括的有系统的知识。据说这种学科考试加增了学生学习的效率。学生之中有各门课程考试皆及格而学科考试不及格的。计每年因学科考试落第(各门课程皆已及格)者约占百分之八,就中历史、政治,经济科的学科考试落第者竟占百分之九以上。从此可见对于各门课程考试及格的未必果对于学科全体有概括的统一的知识。

据说哈佛的学科考试有四种的结果:

1、学生的目的是领略一个学科的全体,不是零碎的将各门课程考试及格。

2、发展学生独立的读书的习惯及思想领悟的能力。

3、使勤恳的学生对于所学的课程增力趣味,使他可以有广大的明了的目的。

4、各学系可以考验学生于修了大学课程以后的能力。

以上所说的都是对于大学课程补救改造的办法。我们不能袭取外国大学的形式的课程是当然的,我们对于大学课程的排列须顺应我国社会的需要,要负传递与增进文化的责任。将来关于大学课程及课程的教授,要有细心的研究,绝不能像现在这样敷衍的政策。我现在提出美国的几种试验做我们的参考。但是要注意所有的制度自身都不能实行,必须有人去实行他。以上所说各种制度都须有热心的有学识的教员去执行。现在中国高等教育问题根本上还是人的问题。有了热心的、眼光远大的以教育为终身职务的教员,然后才可以讨论到大学课程与教授的问题。

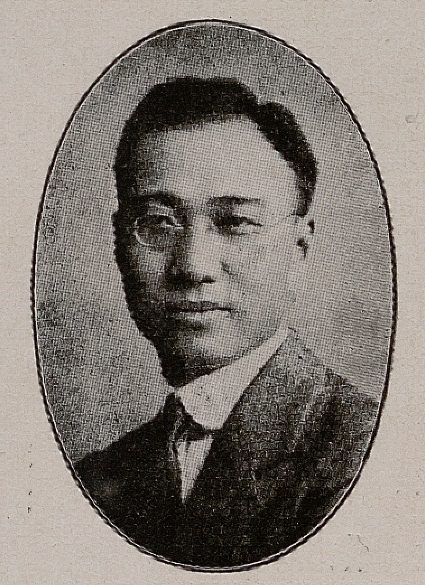

陶孟和(1887-1960):原名陶履恭,字孟和,祖籍浙江绍兴,生于直隶天津。其父曾在严修家塾授课,陶孟和早年亦随父在其中读书。1906年于南开学校师范班毕业,并入读日本东京高等师范学校。1910年入读英国伦敦大学政治经济学院,修社会学,1913年获博士学位。同年归国,任商务印书馆编辑、北京高等师范学校教授。

1914年受聘为北京大学法科政治门教员,但其一直对教育问题极为关注。1915年,参加在美国召开的万国教育会,并成为名誉副会长;1917年后,支持并协助蔡元培校长进行教育改革,利用出国考察机会为学校购买图书,推荐教授人选;1922年,在北大教育研究会的成立仪式上发表演说。长期在哲学系和教育学系开设社会学、社会学原理、教育社会学、英文哲学选读等课程。所著《社会与教育》(1922)就是在教育社会学课程讲义的基础上写就的。还曾多次当选北大评议会评议员。1918年后曾担任过政治门教授会主任、哲学门教授会主任、政治学系主任、哲学系主任、教务长等职。在北大期间,发表《社会心理学》(1920)、《公民学之内容》(1922)、《大学的课程问题》(1923)、《人性:改革社会的根本问题》(1925)等文章。译有《公民教育》(Civic Education,D.Snedden著,1923)、《社会进化史》(The History of SocialDevelopment,F.Mille-Lyer著,1923,由英文版翻译)等。

1926年,任中华教育文化基金董事会秘书,创立社会调查部。1929年,社会调查部改名为北平社会调查所,任所长。1934年,北平社会调查所并入中央研究院社会科学研究所,任所长。其间,主持开展对城市工人生活状况的调查。著有《北平生活费之分析》(1930)、《中国劳工生活程度》(1931)等。1935年起,受聘为中央研究院评议会的评议员,1948年当选为第一届中央研究院院士。建国后,任中国科学院副院长,兼社会研究所所长,曾任中国科学院联络局局长、图书馆馆长等职,曾当选为第一、二届全国人大代表、第二届全国政协委员、第三届全国政协常委。